沿革

1991年 慈濟日本分会設立

6月3日、謝富美(靜聖)は台湾慈濟本部の了承を得て、日本の法務局にて慈濟日本分会の登記を行い、設立。

10月25日、日本分会にとって初の慈善事業の案件対応、病を患った留学生の帰国に支援。

翌年11月、機関誌《日本慈濟世界》創刊。

1994年 名古屋中華航空墜落事故に支援活動

1995年 路上生活者への炊き出し活動を開始

1995年3月、山友会と協力し、隅田川にて初の路上生活者支援として、おにぎりを配布。11月、寝袋を配布。

2009年1月、日比谷公園「年越し派遣村」でリーマンショックによる失業者のための炊き出し活動を実施するきっかけで、3月初めて代々木公園で路上生活者に炊き出しを実施。

2017年4月、大阪西成区で日雇い労働者に対して、月一回の炊き出しを実施。

2001年 事務所を東新宿(現在地)へ移転

日本分会の設立した当初、ボランティアが無償で貸してくれるマンションで、1992年3月に船橋、同年11月に三軒茶屋、事務所として運営していた。

2001年11月4日、現在地(東新宿)へ移転。

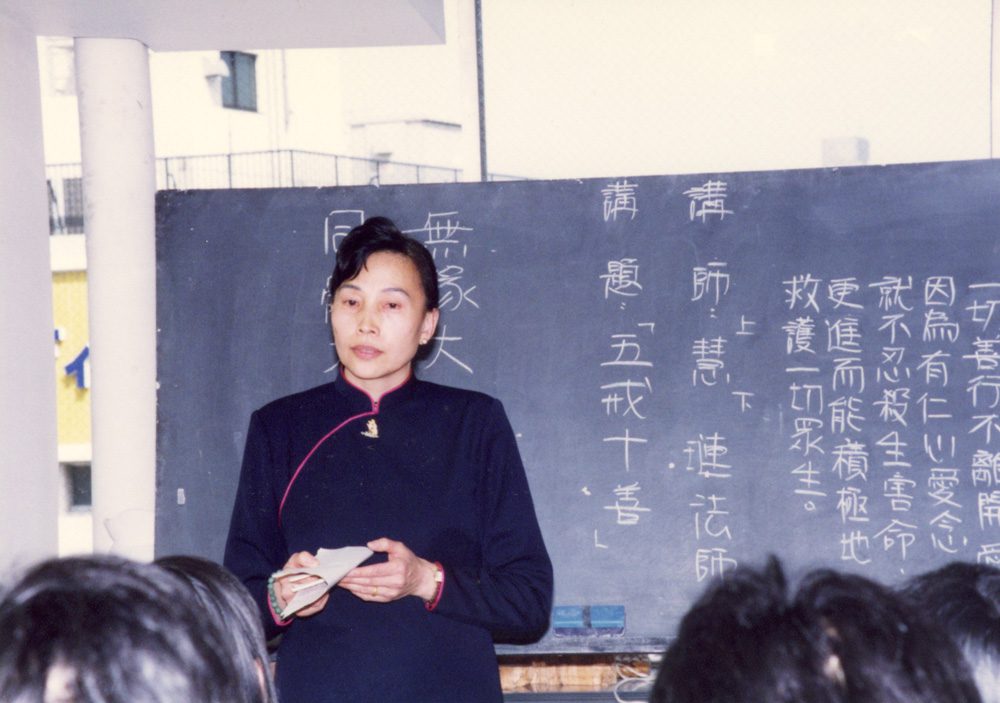

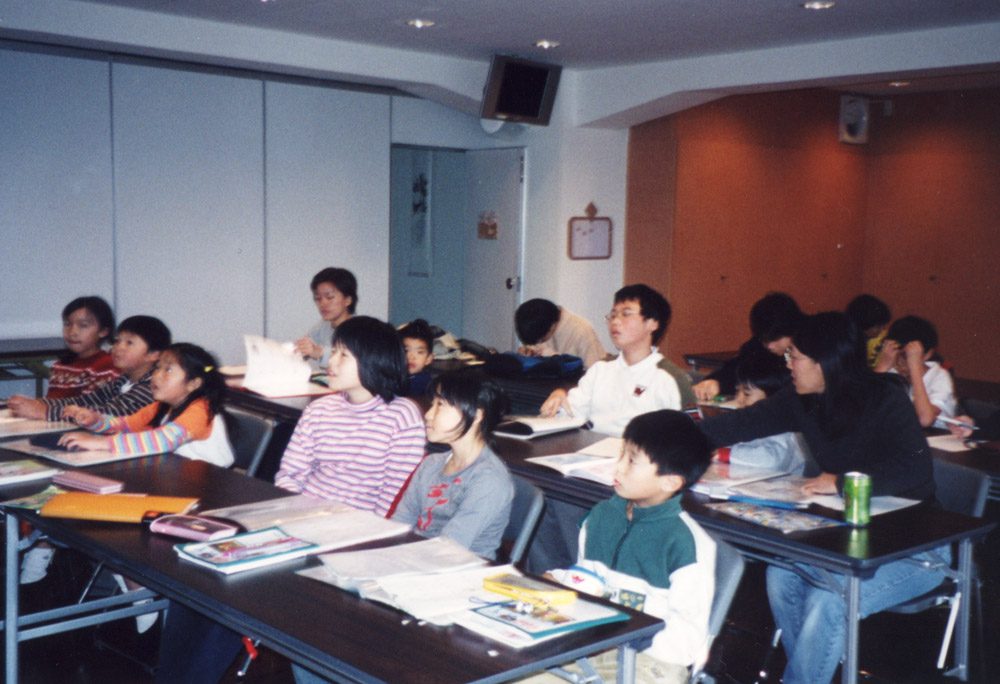

2002年 人文教養教室の第一弾、子供中国語教室を開講

2002年4月、子供の中国語教室を開講。

2006年10月、大人の中国語教室を開講。

現在は、中国語教室のほかに、いけばな教室、写経クラスなども開講。

2002年 街の清掃活動を開始

2004年 平成16年新潟・福島豪雨被害及び中越地震に支援活動

7月25日、新潟県三条市水害に、被災宅の掃除、片付けなどを支援。

10月25日、新潟中越地震発生、十日町、小千谷で炊き出し及び物資配布。

2007年 平成19年新潟県中越沖地震に支援活動

2010年 子供の眼腫瘍治療の付き添いサポート開始

2010年 大阪連絡事務所を設立

11月6日、大阪連絡事務所を設立。

2011年 東日本大震災に支援活動

3月11日、東日本大震災。

3月15日〜16日、茨城県大洗町で炊き出し。当日、台湾本部からの救援物資が到着。

3月24日〜27日、岩手県大船渡市、陸前高田市にて救援物資を配布。

6月9日〜12日、住宅被害見舞金配布活動が岩手県釜石市及び陸前高田市を始め、12月までに東北の26市町村の96974世帯に配布、合計金額50億1642万円になった。

8月29日、釜石市と「学校給食及びスクールバスの補助金」に関する協力協定を調印。

2012年、「3.11 心を繋ごう」写真展が東京、宮城、大阪、山梨、岩手などにて開催。

2015年 平成27年9月関東・東北豪雨に支援活動

2016年 平成28年熊本地震に支援活動

2017年 給付型奨学金「新芽奨学金」を設立

2018年 西日本豪雨被害に支援活動

2019年 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)に加入

2019年 令和元年台風19号被害に支援活動

2020年 新型コロナウイルス感染症に医療物資支援

2024年 能登半島地震

1月1日、能登半島に地震が発生。

1月13日〜3月29日、穴水町で炊き出しを始め、地元の住民や医療従事者の方々に合計13,000食以上の温かい食事を提供。

2月16日〜7月25日、心の安らぎを与える地域コミュニティの拠点を目指し、「慈濟カフェ」を開設し、1万杯以上を無償提供した。

5月17日〜9月1日、穴水町、能登町、輪島市、中能登町、珠洲市、志賀町にそれぞれ2回、七尾市に1回見舞金を配布。

9月21日、能登半島で大規模な水害が発生。

9月28日〜10月7日、ボランティアが水田の復旧や掃除などの水害支援活動を行なった。